歯周病

南浦和の歯医者・ふじた歯科クリニックでは、歯周病治療に力をいれております。当院に歯周病治療に来る方で「歯周病は治るんですか?」と質問されることがありますが、歯周病は、治るというよりは、現状よりも進行しない状態を維持することを目的としています。

早期発軽度でも歯周病の症状に気づいた方は、お気軽に歯医者さんへご相談ください。また歯周病は予防ができます。予防についても、お早めにご相談いただければ幸いです。

歯周病とは

歯周病は、歯肉炎・歯周炎といった歯周組織に発生する疾患の総称です。歯周疾患・ペリオと言うこともあります。歯周病は、初期段階では痛みが無く自覚症状が無いままに進行していきますので、知らず知らずのうちに歯周病が進行していることが多いです。

歯周病が進行すると歯ぐきが腫れたり、歯茎から血が出てくるようになります。軽度の歯周病であれば歯ぐきから血が出るだけですみますが、歯周病が進行していくと歯がグラつき、最後には、歯が抜けおちてしまう怖い病気です。

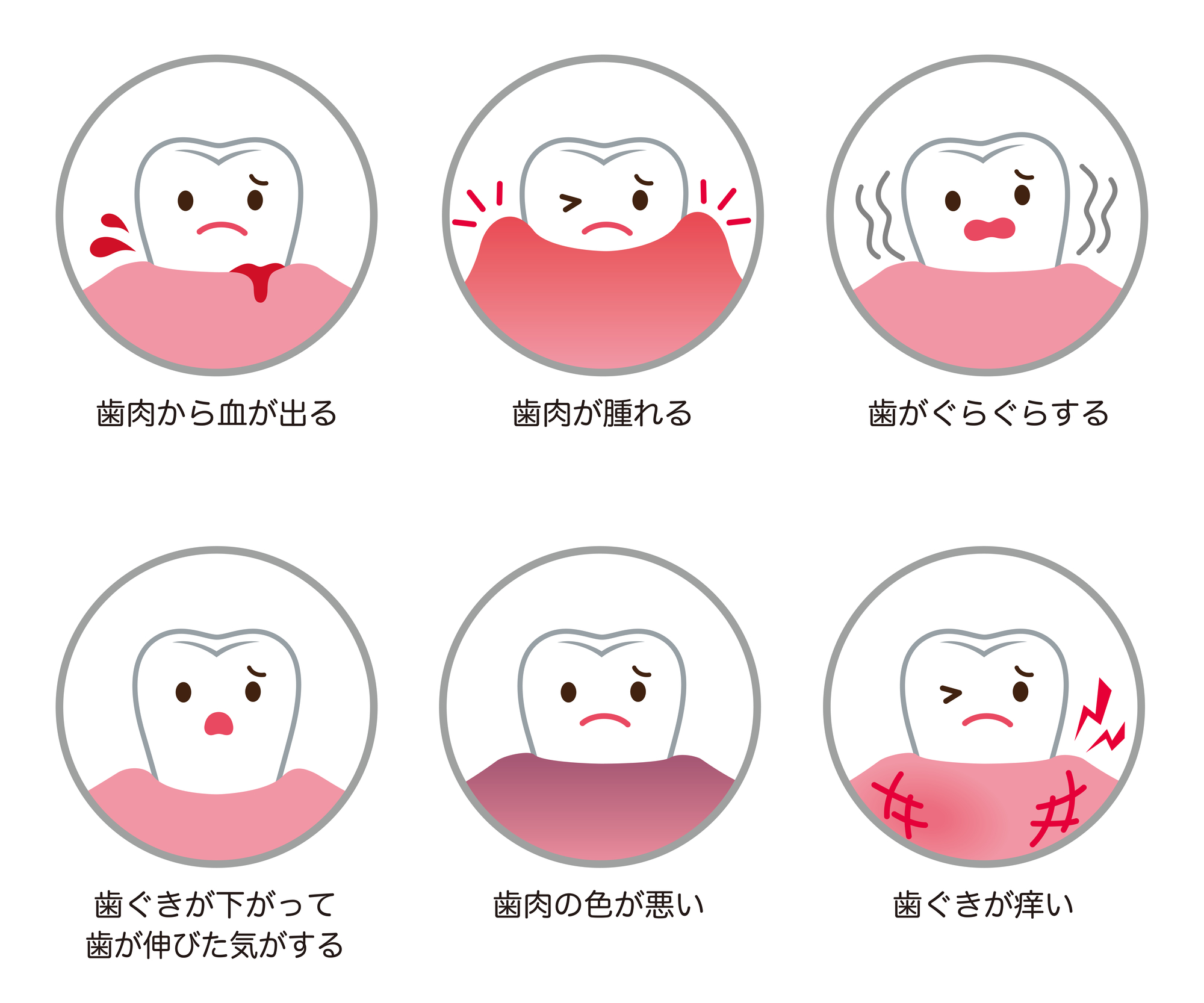

歯周病の症状について

歯周病の自覚症状としては「歯ぐきが腫れてきた」「歯を磨いていると歯ぐきから血が出てきた」「歯と歯の間にすき間が出来てきた」といった症状が多いです。さらに進行して中度の段階になると、歯ぐきは細くなり、歯が長くなったように見えてきます。重度の歯周病になると「指で押すと歯がグラグラと動く」といった状態が見られます。

最近では、歯周病が全身の様々な病気をひきおこしていることが分かってきています。早期発見・早期治療はとても大事です。軽度でも歯周病の症状に気づいたら、お気軽に歯医者さんへご相談ください。

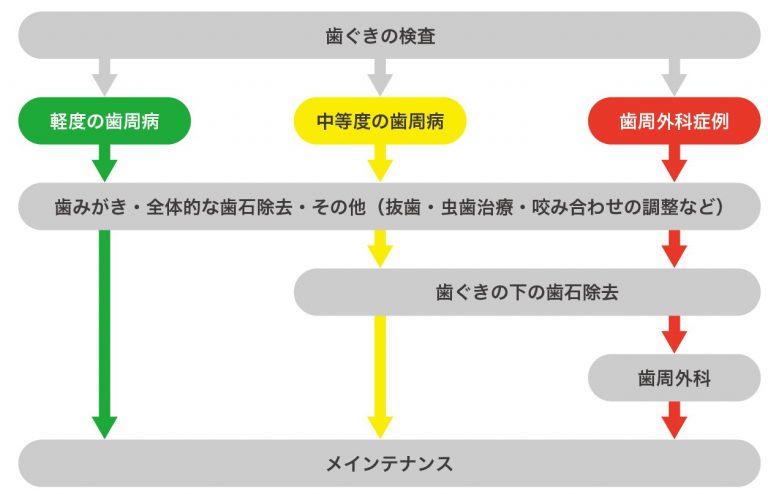

歯周病治療について

当院に歯周病治療に来る方で「歯周病は治るんですか?」と質問されることがありますが、歯周病は、治るというよりは、現状よりも歯周病が進行しない状態を維持することを目的としています。歯周病が再発しやすいと言われるのは、患者さんの毎日の歯磨きに影響を受けるからなのです。歯周病は患者さんと歯科医院両方が一緒になって治療をしていかなければいけないのです。

綿密な診査を行って、歯周病の実態をつかみ、原因を明確にし除去していく原因除去療法が基本です。初診時には、プラークの付着状態、ポケットの深さ、歯槽骨の吸収程度、歯の動揺、歯肉の炎症状態、咬合状態を診査します。それをもとに診査結果、処置内容をお話し、治療に対し理解と同意が得られた方に治療を開始します。

歯を抜く基準は?

歯周病が進んでしまっていると歯を抜く必要が出てくることがあります。もちろん、私も患者さんの歯は抜きたくありません。

しかし、この歯周病が進んでしまいグラグラしている状態の歯があると風邪や寝不足などで、体の抵抗力が無くなっているときに、歯ぐきが腫れたり、痛みが出てきて噛むことが出来なくなってきます。こうなると歯本来の役割を果たす事ができません。また、隣の歯に悪影響を及ぼす可能性が出てくることもあります。その場合には、歯を抜く必要があることをお伝えさせて頂きます。

プラーク・コントロールがとても大事

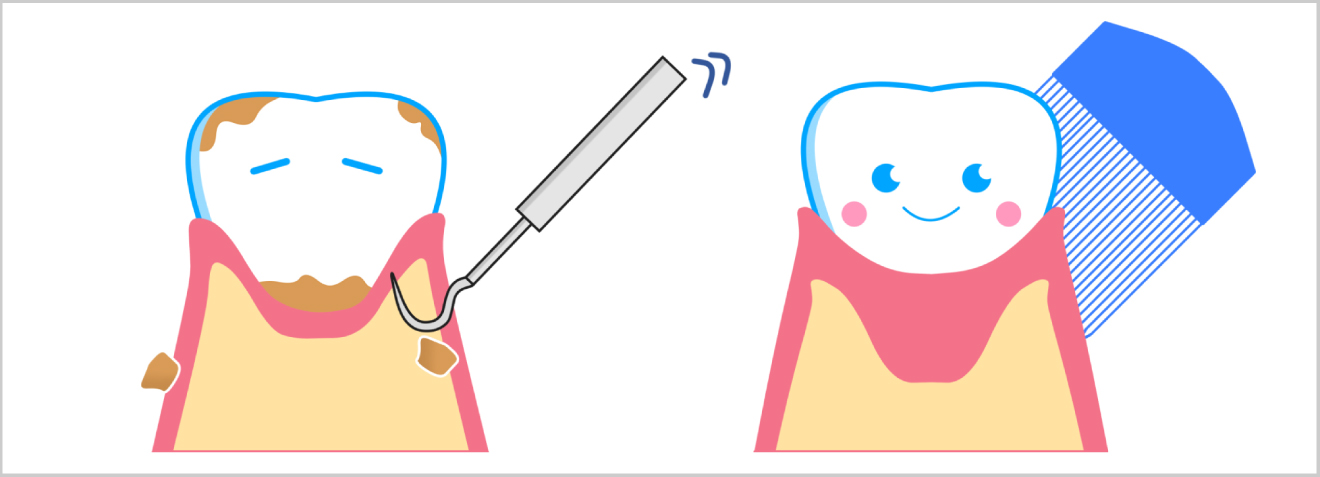

歯周病の直接的原因はプラーク(歯垢)となります。よって歯周病の治療で基本となるのが、プラークコントロールです。プラークコントロールとは、一般にプラーク(歯垢)を取り除いていくことを言います。プラークは、歯に付着した細菌が繁殖したかたまりのことです。歯周病は、この細菌が繁殖することが原因となって起こりますので、歯みがき等でプラークをしっかりと取り除くことが大切です。

つまり冒頭でも述べた通り歯周病治療では、歯科医院で治療を受けるだけでなく、プラークを取り除くためには、毎日の歯磨きもとても重要です。プラークには粘着力があるため、しっかりと歯ブラシ等で除去することが必要となります。歯科医院では、ご家庭の歯ブラシで除去できなかったプラークを専用の器具で除去したり、患者さんの口腔内の状況を把握して、患者さんに合ったプラーク・コントロール法を指導します。

歯周病の外科治療など

歯周病の基本治療で改善されない場合には、歯周外科治療や再生治療が必要となるケースもあります。しかし、どんなに新しい治療法を用いても、手遅れの歯周病をもとの健康な状態に戻すことはできません。もし何か気になる症状がある方や、歯科医院へしばらく行っていない方がいらしゃいましたら、ぜひお早めに一度歯科医院へご相談ください。

プロのケアで再発を防ぐ

しっかりと毎日歯みがき(セルフケア)をしているつもりでも、磨き残しがあるものですし、歯石として付着するとセルフケアでは落とせません。セルフケアとPMTCを合わせることで、トラブルの予防効果が期待できます。

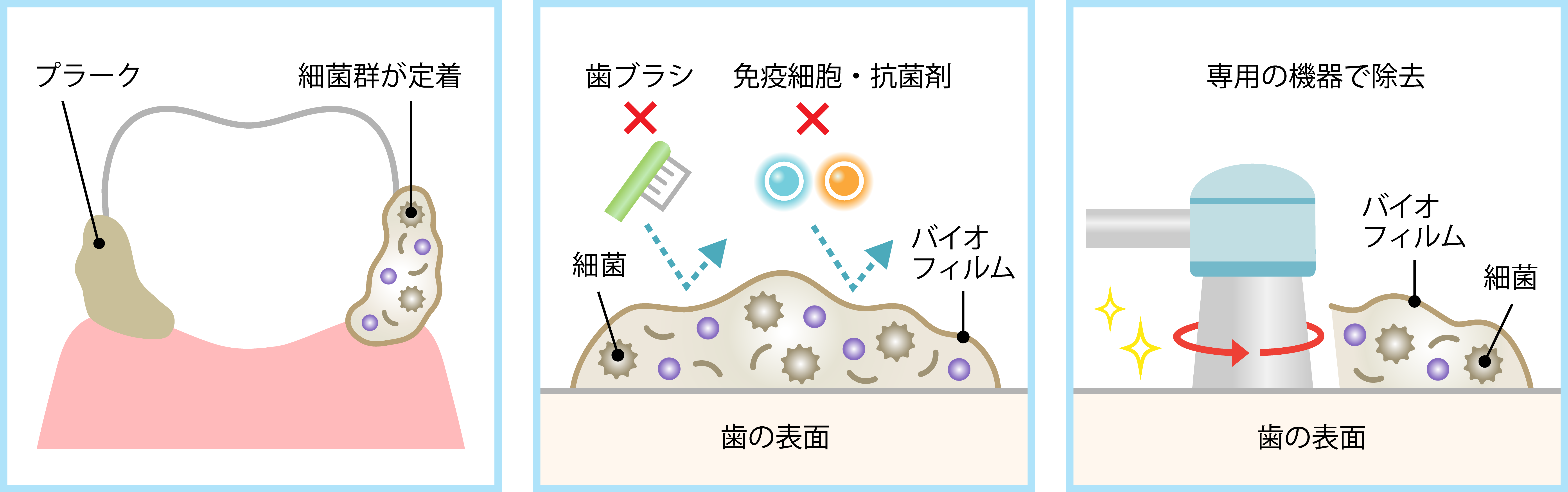

PMTCで「バイオフィルム」も徹底除去!

バイオフィルムは歯垢と同様に、歯の表面に付着した細菌のかたまりとなります。この細菌は、ネバネバした物質をつくって自分たちを覆い、抗菌薬や睡眠中の抗菌成分が効きにくい状態にします。こういった性質からバイオフィルムと呼ばれます。バイオフィルムは、しっかりとブラッシングしないと、なかなか落とすことができません。一旦完全に取り除いても、しばらくすると再び歯面に付着するといわれています。

つまり歯周病は治療は、症状が一旦改善されたあとも肝心なのです。せっかく、健康を取り戻したのですから、この状態を維持していくため、定期的なプロのケアPMTCをおすすめします。専門的な歯の清掃PMTCは、歯科の専門器具を用いて行う歯のクリーニングです。歯科医師や歯科衛生士が、毎日のセルフケアではでは落としきれない歯石やバイオフィルムを徹底除去します。

PMTCは、3~6か月に1回の頻度で受けることが望ましいとされています。適した頻度には個人差があります。他の体の病気やこれまでの治療経過などからリスクが高いと判断される人は期間がもう少し短くなります。歯科医院でご相談のうえ、ご自身にあったペースで継続していただけたらと思います。

歯周病予防のための歯科健診

日本は世界でも有数の長寿国で平均寿命が延びており、人生100年時代を迎えると言われています。しかし、歯の寿命はその平均寿命においついれいないケースも多くみられます。歯を失う原因の第1位は歯周病です。健康で長生きするには、歯周病ケアが欠かせません。

歯周病が日本人の歯・口腔トラブルの中でも主要な疾患となっていることなどから、さいたま市では、40歳~70歳を対象とした成人歯科健診を実施しています。成人歯科健診では、お口の中を検査のうえ、お口の状態の説明や指導を受けられます。

歯科健診を受けることで、口の中のダメージが抑えること、全身疾患の予防につなげてほしいと思います。また、健診をうけることは、早期発見による治療期間の短縮、治療費の軽減も見込めることでしょう。成人歯科健診は、当院でも実施しております。また、成人歯科健診のご利用でなくても、随時歯科検診を受けております。ご希望の方はご予約のうえご来院ください。

妊婦歯科健診の重要性

一般に、妊娠中は歯肉炎にかかりやすいといわれています。これは女性ホルモンが関与しており、特にエストロゲンは歯周病原細菌の増殖を促し、歯肉を形成する細胞を影響します。また、プロゲステロンというホルモンも炎症を促進すると知られています。

妊娠終期にはホルモンが大きく増加し、歯周病が起こりやすくなります。しかし、プラーク管理をしっかり行うことで予防ができます。当院では、さいたま市の妊婦歯科健康診査も実施しております。

妊娠中からのお口のケアが、生まれてくる赤ちゃんのむし歯のリスクを減らすことにもつながります。お母さんと赤ちゃんのためにも、歯科健診を受けて、お口の健康管理に一緒に取り組みましょう。

※エックス線撮影の胎児への影響

歯科治療で通常用いられるエックス線の放射線量はごくわずかですし、照射部位も子宮から離れているので、お腹の赤ちゃんにはほとんど影響はありません。当院は、通常のパノラマX線撮影の約1/5の放射線量の歯科用CTによる撮影を行います。